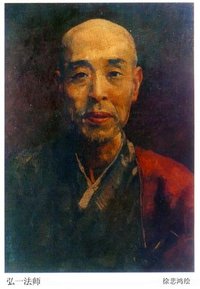

李叔同,法名弘一法师(1880年10月23日-1942年10月13日),生于天津,祖籍山西洪洞,民初迁到天津,因其生母本为浙江平湖农家女,故后来李叔同奉母南迁上海,每每自言浙江平湖人,以纪念其先母。精通绘画、音乐、戏剧、书法、篆刻和诗词,为现代中国著名艺术家、艺术教育家,中兴佛教南山律宗,为著名的佛教僧侣。1918年8月19日出家,1942年10月13日在福建泉州开元寺圆寂。

李叔同是“二十文章惊海内”的大师,集诗、词、书画、篆刻、音乐、戏剧、文学于一身,在多个领域,开中华灿烂文化艺术之先河。他把中国古代的书法艺术推向了极致,“朴拙圆满,浑若天成”,鲁迅、郭沫若等现代文化名人以得到大师一幅字为无上荣耀。他是第一个向中国传播西方音乐的先驱者,所创作的《送别歌》,历经几十年传唱经久不衰,成为经典名曲。同时,他也是中国第一个开创裸体写生的教师。卓越的艺术造诣,先后培养出了名画家丰子恺、音乐家刘质平等一些文化名人。他苦心向佛,过午不食,精研律学,弘扬佛法,普渡众生出苦海,被佛门弟子奉为律宗第十一代世祖。他为世人留下了咀嚼不尽的精神财富,他的一生充满了传奇色彩,他是中国绚丽至极归于平淡的典型人物。太虚大师曾为赠偈:以教印心,以律严身,内外清净,菩提之因。赵朴初先生评价大师的一生为:“无尽奇珍供世眼,一轮圆月耀天心。”

他儿时的教育在很大程度上得益于一位姓刘的乳母,她常教李叔同背诵《名贤集》中的格言诗,如“高头白马万两金,不是亲来强求亲。一朝马死黄金尽,亲者如同陌路人”。虽只有八九岁光景,他居然能理解荣华尽头是悲哀的意思。李叔同五岁失怙(父亲去世),十八岁时遵奉母命与俞氏(津门茶商之女)结婚。百日维新时,他赞同康、梁“老大中华非变法无以图存”的主张,曾私刻一印:“南海康君是吾师”。因此在当局者眼中李叔同乃是不折不扣的逆党中人,他被迫携眷奉母,避祸于沪上。1901年入南洋公学,受业于蔡元培。但由于校内新旧思想相争激烈,校方禁止学生阅读部分杂志、报纸,激起学生的愤怒,与校方发生了冲突,蔡元培先生站在学生一边据理力争,但无效果,于是带领学生和积极教师毅然离开南洋公学,李叔同也在离开的学生之中。1905年东渡日本留学,在东京美术学校攻油画,同时学习音乐,并与留日的曾孝谷、欧阳予倩、谢杭白等创办“春柳剧社”,演出话剧《茶花女》、《黑奴吁天录》、《新蝶梦》等,是中国话剧运动创始人之一。

他儿时的教育在很大程度上得益于一位姓刘的乳母,她常教李叔同背诵《名贤集》中的格言诗,如“高头白马万两金,不是亲来强求亲。一朝马死黄金尽,亲者如同陌路人”。虽只有八九岁光景,他居然能理解荣华尽头是悲哀的意思。李叔同五岁失怙(父亲去世),十八岁时遵奉母命与俞氏(津门茶商之女)结婚。百日维新时,他赞同康、梁“老大中华非变法无以图存”的主张,曾私刻一印:“南海康君是吾师”。因此在当局者眼中李叔同乃是不折不扣的逆党中人,他被迫携眷奉母,避祸于沪上。1901年入南洋公学,受业于蔡元培。但由于校内新旧思想相争激烈,校方禁止学生阅读部分杂志、报纸,激起学生的愤怒,与校方发生了冲突,蔡元培先生站在学生一边据理力争,但无效果,于是带领学生和积极教师毅然离开南洋公学,李叔同也在离开的学生之中。1905年东渡日本留学,在东京美术学校攻油画,同时学习音乐,并与留日的曾孝谷、欧阳予倩、谢杭白等创办“春柳剧社”,演出话剧《茶花女》、《黑奴吁天录》、《新蝶梦》等,是中国话剧运动创始人之一。

1910年李叔同回国,任天津北洋高等工业专门学校图案科主任教员。翌年任上海城东女学音乐教员。1912年任《太平洋报》文艺编辑,兼管副刊及广告,并同柳亚子发起组织文美会,主编《文美杂志》。同年10月《太平洋报》停刊,应聘任浙江两级师范学校音乐图画教师。1915年任南京高等师范美术主任教习。在教学中他提倡写生,开始使用人体模特,并在学生中组织洋画研究会、乐石社、宁社,倡导美育。1918年8月19日,在杭州虎跑寺剃度为僧,云游温州、新城贝山、普陀、厦门、泉州、漳州等地讲律,并从事佛学南山律的撰著,另据余秋雨《庙宇》,李叔同曾经居于五磊寺。抗日战争爆发后,多次提出“念佛不忘救国、救国必须念佛”的口 号,说“吾人所吃的是中华之粟,所饮的是温陵之水,身为佛子,于此之时不能共纾困难于万一”等语,表现了深厚的爱国情怀。

李叔同多才多艺,诗文、词曲、话剧、绘画、书法、篆刻无所不能。绘画上擅长木炭素描、油画、水彩画、中国画、广告、木刻等。他是中国油画、广告画和木刻的先驱之一。他的绘画创作主要在出家以前;其后多作书法。由于战乱,作品大多散失。从留存的《自画像》、《素描头像》、《裸女》以及《水彩》、《佛画》等可窥见一斑。《自画像》估计是出国前所绘,画风细腻缜密,表情描写细致入微,类似清末融合中西的宫廷肖像画,有较高的写实能力。《素描头像》是木炭画,手法简练而泼辣。《裸女》受其师黑田清辉影响,造型准确,色彩鲜明丰富,有些接近于印象主义,近看似不经意,远看晶莹明澈。

法是李叔同毕生的爱好,青年时致力于临碑。他的书法作品有《游艺》、《勇猛精进》等。出家前的书体秀丽、挺健而潇洒;出家后则渐变为超逸、淡冶,晚年之作,愈加谨严、明净、平易、安详。李叔同的篆刻艺术,上追秦汉,近学皖派、浙派、西泠八家和吴熙载等,气息古厚,冲淡质朴,自辟蹊径。有《李庐印谱》、《晚清空印聚》存世。李叔同创作的《送别》也广为传唱。

法是李叔同毕生的爱好,青年时致力于临碑。他的书法作品有《游艺》、《勇猛精进》等。出家前的书体秀丽、挺健而潇洒;出家后则渐变为超逸、淡冶,晚年之作,愈加谨严、明净、平易、安详。李叔同的篆刻艺术,上追秦汉,近学皖派、浙派、西泠八家和吴熙载等,气息古厚,冲淡质朴,自辟蹊径。有《李庐印谱》、《晚清空印聚》存世。李叔同创作的《送别》也广为传唱。

没有评论:

发表评论